純物質と混合物

他の物質が混ざり合っていない1種類の物質からできているものを純物質といい、2種類以上の物質が混ざり合ったものを混合物といいます。自然界に存在するもののほとんどは混合物で、純物質がそのまま存在するケースは少ないです。

分離とは?

純物質は、純金のように高値で取り引きされたり、医薬品をつくる際に一定の割合で混合するための原料になったりと利用価値の高いものです。

しかし、上で述べたように多くの物質は混合物の状態で自然界に存在しているため、その混合物から欲しい物質を取り出すプロセスが必要となります。物理的・化学的な原理を用いて、混合物から特定の物質を取り出すことを「分離」といいます。

混合物から特定の物質を取り出すために分離が必要なんだね

どうやって「分離」するのか?

混合物を分離するには、各物質が持つ性質の違い(差)を利用します。

例えば、お菓子作りのときに小麦粉を”ふるい”にかけて大きな粒やダマを取り除くことがあります。これは「粒の大きさの違い」を利用した「分級」という分離操作になります。

その他の例として、紅茶を作るときにティーバッグをお湯に浸す方法が挙げられます。これはバッグ内の茶葉から味と香りのもととなる成分のみがお湯に溶け出しており、「物質のお湯への溶けやすさの違い」を利用した「抽出」という分離操作になります。

物質ごとの性質の違いを利用することで分離が可能になるんだね

さまざまな分離操作

混合物の分離操作は、利用する性質の違いによってさまざまな種類に分類されます。ここでは分離方法の例を簡単に紹介していきます。表1に分離操作例を示します。

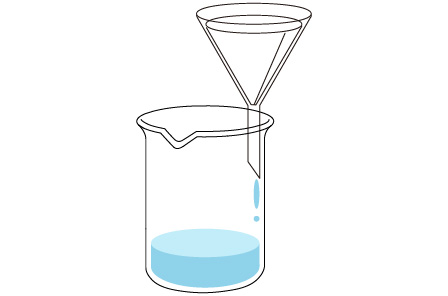

(1)ろ過

液体に溶けている物質と溶けていない物質を分ける操作。紙や布などで作られた「ろ材」を用いて、ろ材を通過する物質(液体)とろ材の上に残る物質(固体)とに分離します。

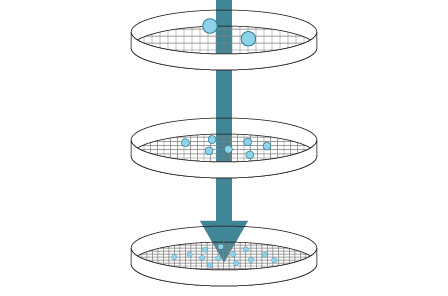

(2)分級

大きな粒子と小さな粒子を分ける操作。例えば「ふるい」は、通過する小さな粒子と上に残る大きな粒子とに分離します。その他、分級機と呼ばれるものは遠心力や慣性力を利用して分離しています。

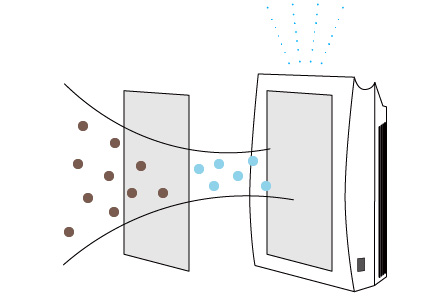

(3)集塵

気体と気体中に存在する粒子を分ける操作。例えば「(1)ろ過」と同じく、紙や布などで作られた媒体を用いて、通過するもの(気体)と通過しないもの(固体)とに分離する方法があります。

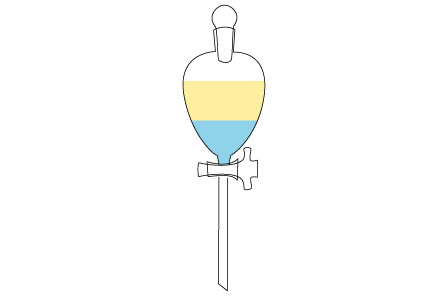

(4)抽出

特定の溶媒へ溶けやすい物質と溶けにくい物質を分ける操作。混合物のうち、目的物が溶けやすく、他の物質が溶けにくい溶媒と接触させることにより、目的物のみ溶媒側へと移動させて分離します。

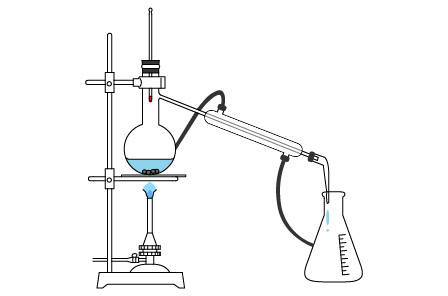

(5)蒸留

液体同士の混合物を分ける操作。揮発しやすさの違いを利用します。混合物の温度を上げていくと、揮発しやすい物質が先に気体となります。これを別の場所で冷やして液体とすることで分離します。厳密な原理としては、成分間の蒸気圧の差を利用しています。

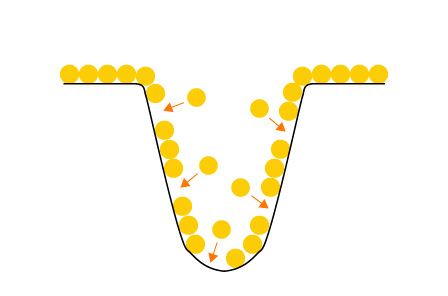

(6)晶析

溶解度の違いを利用する分離操作。加熱した水などの溶媒に混合物(固体)を溶解し、ゆっくり冷却して結晶を析出させます。このとき、溶解度の小さい物質が先に析出し始めるので、温度を管理しながら結晶を回収することで分離します。

温度による溶解度変化を利用するので、例えば水に溶けた食塩のように溶解度がほとんど変化しない場合には適しません。

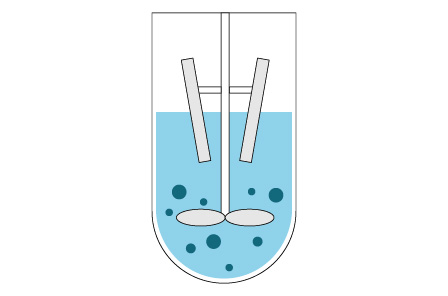

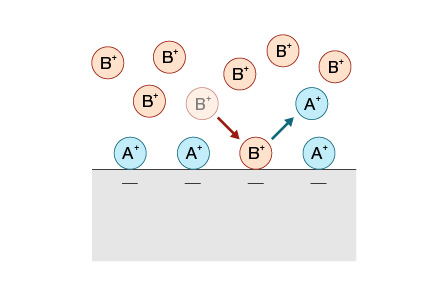

(7)吸着・イオン交換

液体・気体中に溶け込んでいる物質(吸着質)を、他の固体・液体(吸着材)に付着させることで分離する操作です。シリカゲルが水分を取る、冷蔵庫の中の活性炭が臭いを取る、などの例があります。

また、イオン交換樹脂に代表されるイオン交換体は、液中のイオンを吸着して分離することができます。

表1 分離操作の例

| 分離方法 | 利用する性質の違い | 分離する混合物 |

|---|---|---|

| ろ過 | 粒子(物質)の大きさ | 固体と液体 |

| 分級 | 粒子の大きさ | 固体と固体 |

| 集塵 | 粒子(物質)の大きさ | 固体と気体 |

| 抽出 | 溶解度 | 固体と固体、固体と液体、液体と液体 |

| 蒸留 | 蒸気圧 | 液体と液体 |

| 晶析 | 溶解度 | 固体と固体、固体と液体 |

| 吸着 | 界面付近の濃度、吸着材への親和性 | 気体と気体中の成分、液体と液体中の成分 |

状況や目的にあわせたいろんな分離方法が存在しているよ

精製について

分離操作の中でも、目的物に含まれる不純物を除いて純度を上げていくことを特に「精製」と呼びます。上に挙げた分離方法のうち、蒸留・晶析・吸着などは精製工程でもよく利用されます。精製工程は単段操作とは限らず、目的物の求められる純度が高ければ、何段も行うことがあります。

目的物の純度を上げるための分離操作を精製と呼んでいるよ

【参考文献】

- 分離技術会,分離技術ハンドブック(2010)

空気(窒素、酸素など)や、海水(水、塩化ナトリウム、塩化マグネシウムなど)も混合物だね